“내가 가야 할 제약회사는 어디인가”

제약회사 품질관리팀 취업, 첫 단추가 중요하듯 첫 회사가 중요하다.

한직장에서 오래다니는 사람도있지만 대부분 품질관리 부서는 이직이 잦다. 그만큼 사람도 자주 뽑는다는 얘기다.

가고싶은 회사를 간다면 좋겠지만, 못간다면 이직을 통해서 최종 종착지를 원하는 회사로 갈 수도 있다. 그러나 이름도 못들어본 벤처에서 바로 대기업, 외자계로 가는건 확률적으로 힘들다.. 그래서 첫단추를 어느정도 네임밸류있는 중견 정도 회사를 가는것을 추천한다.

10년 넘게 품질관리 한우물만 팠다. 현재 재직중인 회사는 3번째 회사다.

내가 알고있는 정보를 이 블로그에서 가감없이 적으려고하니 취준생이나 신입들에게 도움이 되었으면 한다.

물 한 방울에도 무게가 있고, 수치 하나에도 책임이 따르는 직무가 있다.

제약회사에서의 품질관리, 바로 QC다. 이 직무를 꿈꾸는 사람은 많지만, 정작 ‘어디서부터 시작해야 할지’, ‘어떤 회사를 가야 진짜 제대로 된 커리어를 쌓을 수 있을지’는 잘 모른다. 누군가는 대기업을 동경하고, 누군가는 외국계 회사에서 영어로 일하는 걸 상상한다. 하지만 QC라는 분야는 단순히 브랜드로 결정할 수 있는 일이 아니다. 중요한 건 내가 어떤 실험 환경에 몸담고, 어떤 사고방식으로 일하게 되는가다.

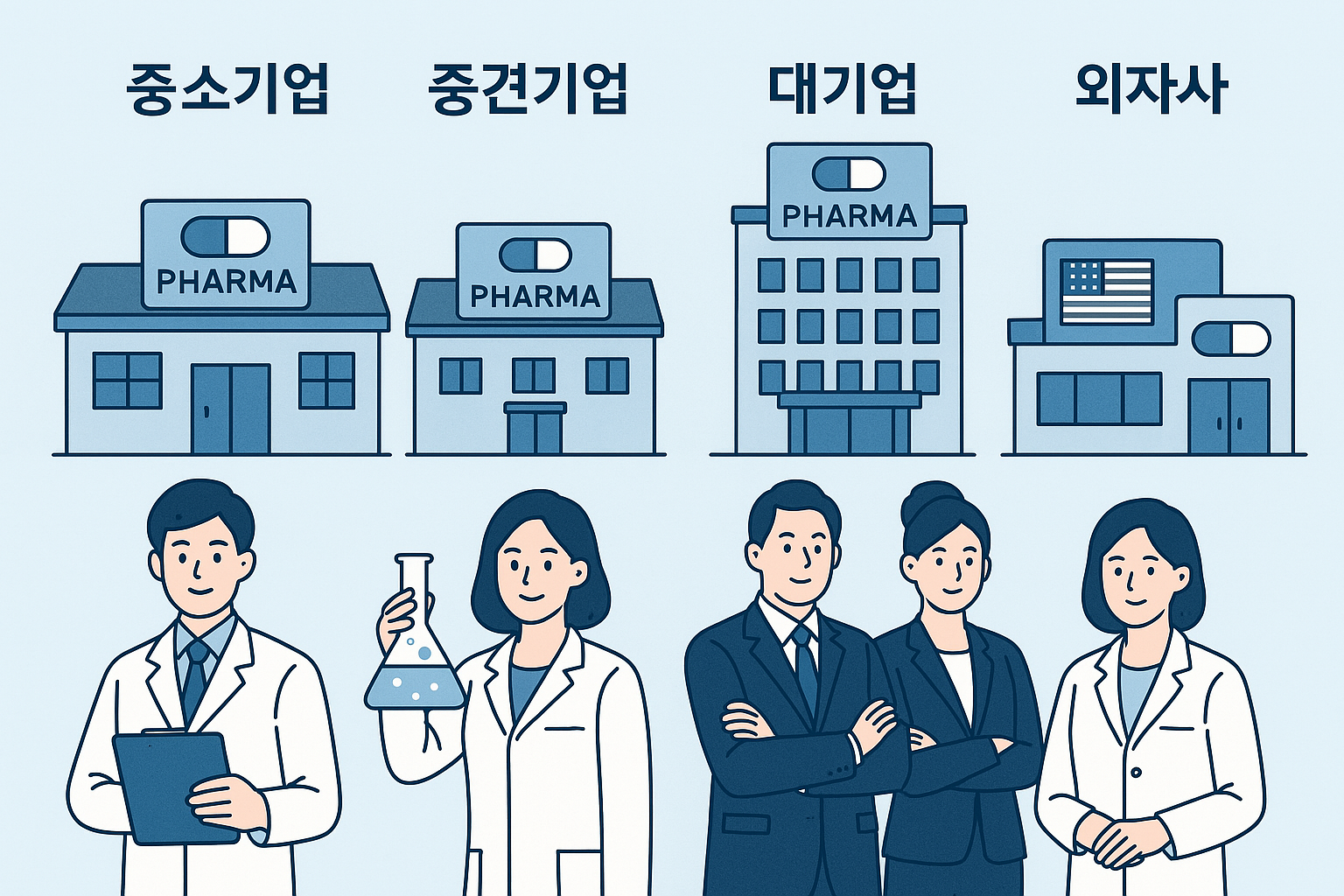

그래서 지금 이 글에서는 QC라는 직무의 특성에 맞춰 국내 제약회사의 유형을 중소, 중견, 대기업, 외자계로 나누고, 그 안에서 내가 진짜 가야 할 길을 찾기 위한 기준들을 서술형으로 풀어보려 한다.

나는 어디에서 성장할 수 있는가

— 제약회사 유형별 QC 직무의 현실적인 환경 비교

품질관리, 즉 QC는 실험을 통해 제품의 품질을 보증하는 역할을 한다. 단순히 데이터를 뽑는 것이 아니라, 그 데이터가 신뢰할 수 있는가, 재현 가능한가, 기준에 부합하는가를 수없이 되묻는 일이기도 하다. HPLC, GC, IR, TOC 같은 기기를 다루고, 시약 하나에도 기록을 남겨야 하며, 오차 하나에도 원인을 추적하는 게 일상이 된다. 그러니 QC의 시작은 곧 정확성과 윤리성, 시스템에 대한 이해로부터 출발해야 한다.

그런데 이걸 어떤 회사에서 하느냐에 따라 그 ‘품질’의 정의는 달라진다.

중소 제약회사: 실무 중심의 생존형 경험

작고 빠른 조직에서 QC로 일하게 된다면, 당신은 곧 모든 걸 맡게 된다. 원료 입고검사부터 완제품 시험, 심지어 밸리데이션까지. 장비도 부족하고, SOP도 완벽하지 않다. 선임이 말해주는 방식대로만 따라야 하는 경우가 많고, 때로는 기기 교정도 직접 알아봐야 한다. 대신 속도는 빠르다. 입사한 지 몇 달도 안 되어 기기 책임자가 되고, 전 공정을 아우르는 사람이 되기도 한다. 시스템보다 감으로 움직이는 실험실에서 부딪히며 배우는 것들이다. 그런 곳에서 배우는 QC는 체계보다 생존에 가깝다.

이런 경험이 필요할 때도 있다. 단, 중요한 건 이곳에서 오래 머무르면 ‘정확한 시스템’이 뭔지 모른 채 커리어가 굳어질 수 있다는 점이다. 그래서 중소기업은 QC 경력의 출발선일 수는 있지만, 목적지가 되어선 안 된다.

중견 제약회사: 시스템 안에서 성장하는 실무 전문가

조금 더 규모가 있는 중견 제약회사는 상황이 다르다. 대부분 GMP에 맞춰 시스템이 잘 짜여 있고, 문서 중심의 SOP, 분석기기 관리, 정기 검토 체계가 정비돼 있다. 시험 항목도 구체적이고, 분석 장비도 다양하다. HPLC, GC는 기본이고, TOC, Dissolution, Titration 장비도 갖춘 곳이 많다. 어떤 회사에서는 Raw QC, FP QC, Stability QC처럼 팀이 나뉘어 있어, 전문화된 실험자로 성장할 수 있는 기반이 마련돼 있다.

하지만 이 안에서는 속도가 느리다. 보고 체계는 계층적이고, QC가 맡을 수 있는 역할이 제한적일 때도 있다. 새로운 기기를 도입하는 데에도 시간과 승인 절차가 필요하고, 자율보다는 체계에 순응하는 자세가 필요하다. 그래도 이건 단점이라기보다는 훈련에 가깝다. QC라는 직무에서 정확한 문서 작성, GMP 실사 대응, 분석 밸리데이션 경험은 결국 가장 중요한 자산이 된다.

대기업 제약회사: 시스템 속 톱니가 되느냐, 엔진이 되느냐

대형 제약회사에서는 모든 것이 매뉴얼대로 움직인다. 각종 시스템이 디지털화되어 있고, 각 부서의 역할이 명확히 구분되어 있다. QC 역시 다양한 형태로 나뉜다. Micro QC, Validation QC, IPC QC, LIMS 운영팀까지 세분화된다. 장비는 최신이고, 프로세스는 글로벌 수준이다. FDA, EMA 실사 대응도 일상이며, PIC/S 대응을 위한 교육도 정기적으로 진행된다. 내가 다루는 기기와 데이터는 세계 어디에 내놓아도 손색이 없다.

하지만 반대로 말하면, 이곳에서는 ‘기계처럼 일하는 QC’이 되기도 쉽다. 몇 년 동안 한 라인, 한 제품만 다룰 수도 있고, 보고는 위로만 올라간다. 스스로 사고하거나 개선하는 건 QA나 RA의 역할일 때가 많다. 그래서 커리어의 확장을 위해선 전략이 필요하다. 내부 이동 제도, 팀별 순환 시스템 등을 활용하지 못하면, 세계적인 회사 안에서도 작은 반복의 늪에 빠질 수 있다.

외자계 제약회사: 품질의 깊이, 시스템의 높이

영문 SOP를 읽고, 글로벌 LIMS 시스템에 결과를 입력하며, 외국 본사와 화상회의로 CAPA 리뷰를 진행하는 곳. 외자계 제약회사의 QC는 철저히 시스템 중심이다. GMP 규정이 아니라 “Global GMP Standard”를 기준으로 움직인다. 한 줄의 Data entry도 ALCOA+에 기반해야 하고, 문서 하나를 작성하는 데에도 수차례 검토와 승인 절차가 필요하다. 그런 만큼 문서 관리, 데이터 무결성, 위험기반 분석에 대한 감각이 빠르게 쌓인다.

단, 현실적으로는 한국 내 외국계 제약사 중 자체 실험실을 갖춘 곳은 극히 적다. GSK 이천공장이나 Sanofi 동탄공장 정도가 예외일 뿐, 대부분은 유통과 관리 중심의 지사이기 때문에 QC 채용 자체가 드물다. 또, 정규직 진입은 어렵고 계약직 포지션이 많다. 영어에 익숙하고, 글로벌 커리어를 꿈꾼다면 기회가 되겠지만, 국내 경력만으로는 진입장벽이 꽤 높다는 것도 현실이다.

그럼 나는 어디로 가야 할까?

이 질문에 답하려면, 먼저 스스로에게 물어야 한다.

- 나는 단기간에 실험 스킬을 익히고 싶은가, 아니면 긴 호흡으로 전문성을 쌓고 싶은가?

- 나는 자유로운 환경에서 여러 역할을 맡고 싶은가, 아니면 체계화된 시스템 안에서 한 분야를 파고들고 싶은가?

- 나는 데이터를 잘 다루는가, 문서를 잘 쓰는가, 책임을 질 수 있는가?

이 질문에 답을 내릴 수 있다면, 회사 선택은 자연스럽게 따라온다.

중소기업은 실무의 현장을, 중견기업은 시스템의 틀을, 대기업은 글로벌 프로세스를, 외자계는 품질의 철학을 배울 수 있다.

그리고 마지막으로 기억하자.

QC란, ‘회사 이름’이 아니라 ‘내가 쌓은 기준과 훈련’이 커리어를 만든다는 사실을.

어떤 회사를 택하든, 그 안에서 내가 얼마나 품질에 대해 고민하고, 기록하고, 개선해왔는지가 결국 나를 QC 전문가로 만든다.

그 길에 당신이 서 있다면, 이제 선택의 기준은 충분히 갖춘 셈이다.

'품질관리(Quality Control) > 취업조언·면접질문' 카테고리의 다른 글

| 외국계 제약회사 QC 출신이 생각한 외자계 vs 국내 제약회사 (15) | 2025.07.10 |

|---|---|

| 제약회사 품질관리(QC) 직무의 장점 및 단점 (19) | 2025.07.08 |

| 10년 이상 현직 제약회사 QC 실무자가 쓴 실무 기반 블로그 (16) | 2025.07.04 |

| 제약회사 품질관리 취업 준비자의 성격과 적성 파악 (20) | 2025.06.20 |

| 제약회사 품질관리 QC 취업하려면? 꼭 필요한? 스펙 및 하는일 알려줄게 (59) | 2025.06.10 |